オーシャンの仲間で運営する子ども食堂を始めます。

2025年9月よりスタート!

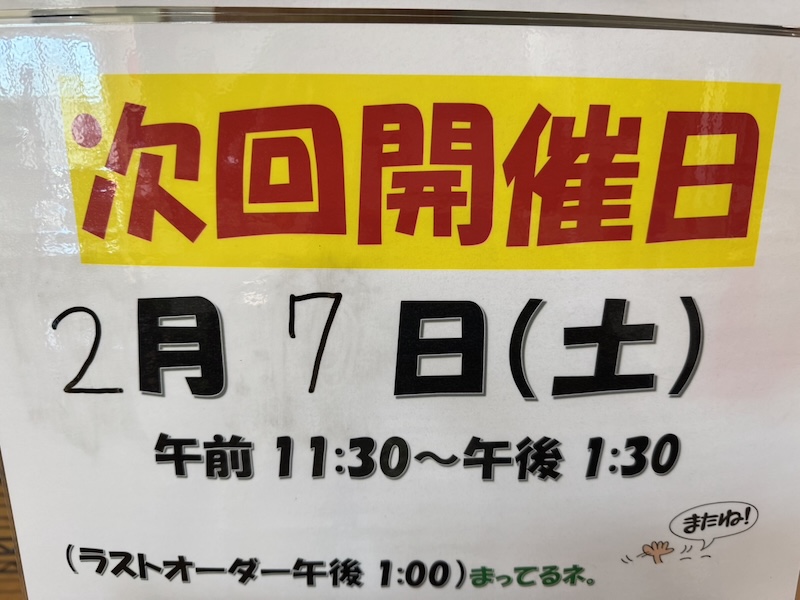

毎月第一土曜日実施

開催時間:11時30分~13時30分

開催場所:オーシャンのデイサービスホール

宣伝広告

規約

|

(名称) 第1条 当会は、 子ども食堂きぼう(以下、当会という。)と称する。 (住所)茨城県稲敷郡阿見町鈴木59-63 (目的) 第2条 当会は、子どもと高齢者の交流を目指す。18才未満の子どもたちが、健全に成長していける環境づくり・70歳以上の高齢者への見守り活動のために、様々な団体、グループ等が、ボランティアで生活困窮家庭の子ども等へ栄養バランスのとれた食事を安価で提供する活動(以下、「子ども食堂」という。)を奨励するための補助を行うことを目的とする。 2 前項の目的に賛同する町民、企業又は団体等からの寄付を集約するために、当会にこども食堂支援基金(以下「基金」という。)を設置する。 3 基金は、町民、企業又は団体等からの寄付金をもって原資とする。 (活動) 第3条 当会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 (1)基金への寄付等を呼びかける普及啓発活動 (2)その他、目的の達成のために必要な活動 (会員) 第4条 当会は、5名以上によって組織する。 2 当会の目的に賛同し、支援協力ができる者については、会長の承認のもと会員となることができる。 (役員) 第5条当会には、会長1名、副会長1名、監事1名、会計2名の役員を置くこととし、会員の互選により定める。 (代表) 第6条 会長は会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。 (運営委員会) 第7条 当会は、当会の運営及び基金の管理を円滑に行うため、会長が年1回以上招集して運営委員会を開催するものとし、会長は議長を務める。 2 会長が出席できないときは、副会長が議長を務める。 3 運営委員会の決議は、出席した会員の多数決によって決める。同数の場合は、議長の決定が優先する。 (事務・会計) 第8条 当会の事務は、会長が個人又は団体に委任することができる。委任された個人又は団体は、当会の活動を円滑に遂行するために必要な事務を行う。 2 当会の会計は、前項により委任された個人又は団体の事務担当者が処理する。 3 監事は、当会の会計を監査する。 (活用) 第9条 基金は、当会の活動にかかる経費に充当する。 (解散) 第10条 当会は、基本財産の滅失その他の事由による当会の目的である事業の成功の不能、その他の事由によって解散する。 2 当会が解散した場合における残余財産は、運営委員会の決議を経て、非営利団体に寄付する。寄付先については、運営委員会が決定する。 (規約改正) 第11条 本会の運営に規約改正が必要な場合は、運営委員会の決議を経て定める。 (その他) 第12条 この規約に定めることのほか、運営について必要な事項は、会長が別に定める。 附則 この規約は、令和7年6月1日から施行する。 |

活動計画

| 活動名 | 企業の仲間で運営する子ども食堂 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 団体情報 |

|

||||||

| 住所 | 〒300-0334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木59-63 |

||||||

| 連絡先 |

|

||||||

| 設立年 | 2025年 | ||||||

| ボランティア実数 | 10人 | ||||||

| これまでの活動概要 |

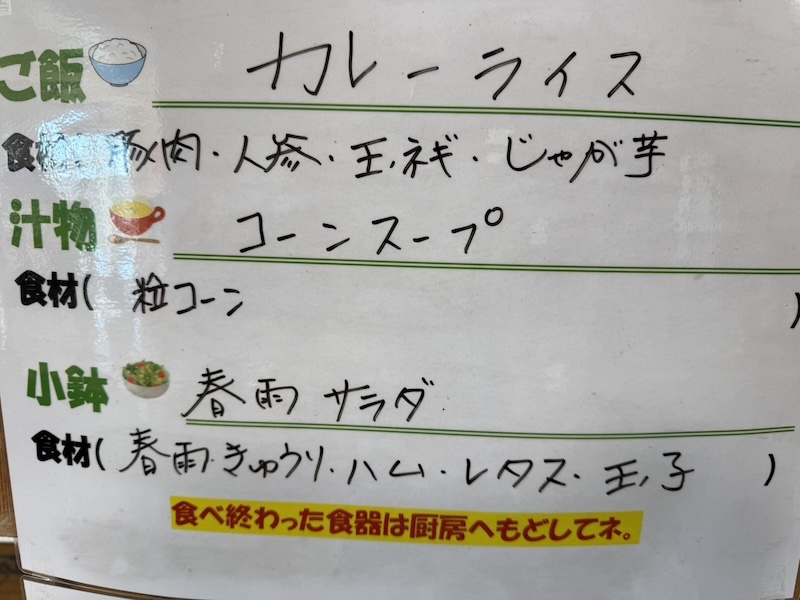

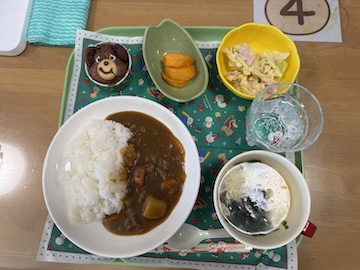

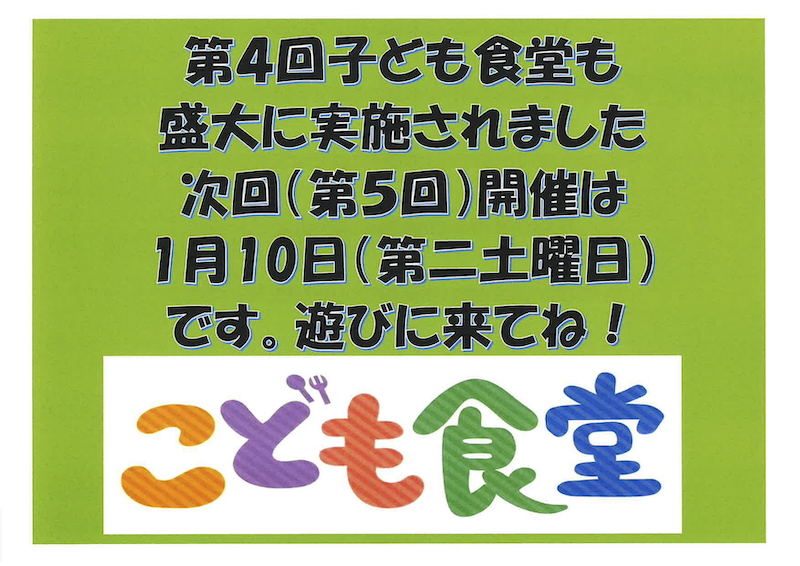

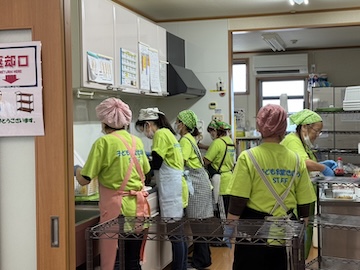

初回開催9月6日(土)毎月第一土曜日とし、年度末までは、7回の開催を計画。 (翌年度開催は改めて計画)デイサービスのホールを使用し、介護施設スタッフ、保育スタッフの仲間で作るボランティアグループにより、10名ほどの交代制にて実施。 メニューは厨房内にて(カレー、添え物として野菜サラダ等の小鉢1品、スープ)カレーは定番メニューとし小鉢、スープはその都度変えていく予定。 その他、麦茶やジュース、コーヒー、お菓子のセルフコーナー設置予定 |

||||||

| 助成期間終了時点の成果のイメージ | 目標まず、50食。 介護施設という空間に、地域の子どもたちと、高齢者が気軽に立ち寄り、交流を深め、食事を楽しむ場所を提供する。 社内の仲間で始める活動ではあるが、この活動に参加してくれる地域住民の方を募集していく。 (行政区回覧板の活用) 地域住民の方にも、介護施設を少しでも理解していただける活動も合わせて行っていきたい。 |

||||||

| 助成期間終了後、どのように活動を継続させますか? | いばらき子ども食堂応援スタート助成金は、開設費用に充てさせていただくこととし、行政(阿見町)からの奨励金にて食材費、消耗品費、会場費等の運営資金に充てることとする。 この財源で不足となることを想定し、企業の強みである横の繋がりの中で、他企業に協賛金を募り、ボランティア活動団体には協力を依頼し、活動を継続していく。 更には、日ごろより協力してくださっている農家さんに野菜等食材提供の協力を呼びかけていく。 また、地域の中で子ども食堂を運営している行政区との繋がりを深めていく。 財源の確保がむずかしくなった場合は、企業としての投資も視野に活動の目的を達成させていく。 |

||||||

| 寄付者への一言 | 経験のない私たちが掲げる大きな目標に少しでも近づけるよう、賛同していただき、それを糧にしてチームで成長していきます。 |

阿見町の子ども食堂一覧

活動写真

2026.01.12掲載 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2025.12.10掲載 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2025.11.04掲載 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|